こんにちは、せつこ(@setsukobox)です。

義母が突然具合が悪くなり、1週間程度入院することになりました。

本人以外に家族も大変だったため、そのときに感じたことや事前に準備しておいて欲しいものをリストにしてみました。

人生にいつ何があるかわからないから、準備しておくと安心ですよね。

理学療法士として病院で働いていた経験も盛り込んで作ってみました。

時間があるときに覗いてみてください。

せつこ

せつこ健康が一番大切!

- 入院で必要なものが知りたい方

- いつかのために備えておきたい方

- 女性の入院であってよかったもの知りたい方

\ こちらもおすすめ /

突然の入院時にあってよかったもの

2022年12月に義母が突然具合が悪くて動けないから病院に連れていって欲しいと連絡が来ました。

受診すると、そのまま入院することになりました。

私はもちろん、本人も全く予想していなかった事態で入院の準備なんて何もしていません。

義母は歩けないほど、具合が悪かったのですが、入院の準備をするために一旦家に帰ることにしました。

この時は本当にびっくりしました!

この経験で、具合が悪い中で荷物をまとめるのは非常に大変なので、事前にまとめて入院バックを作っておくことの重要性を感じました。

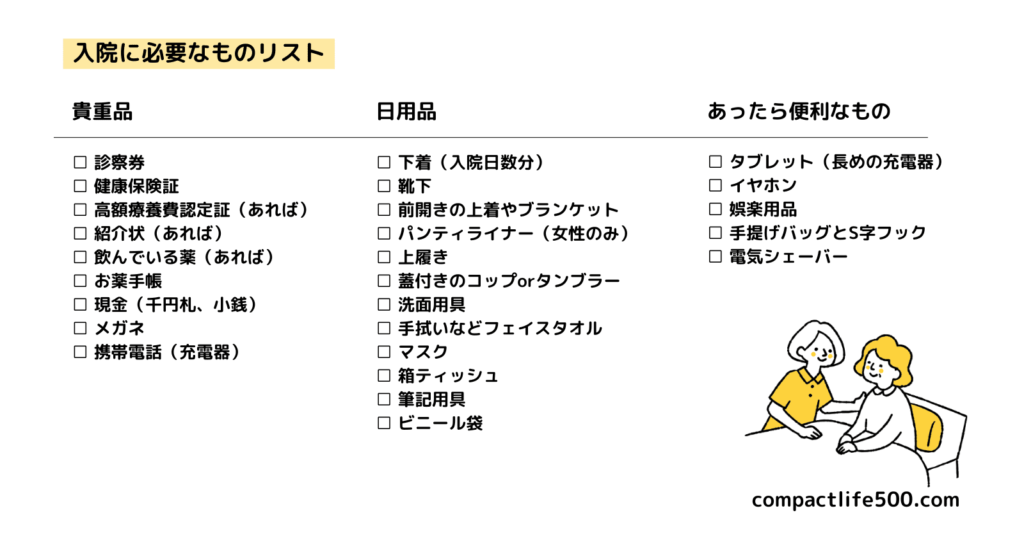

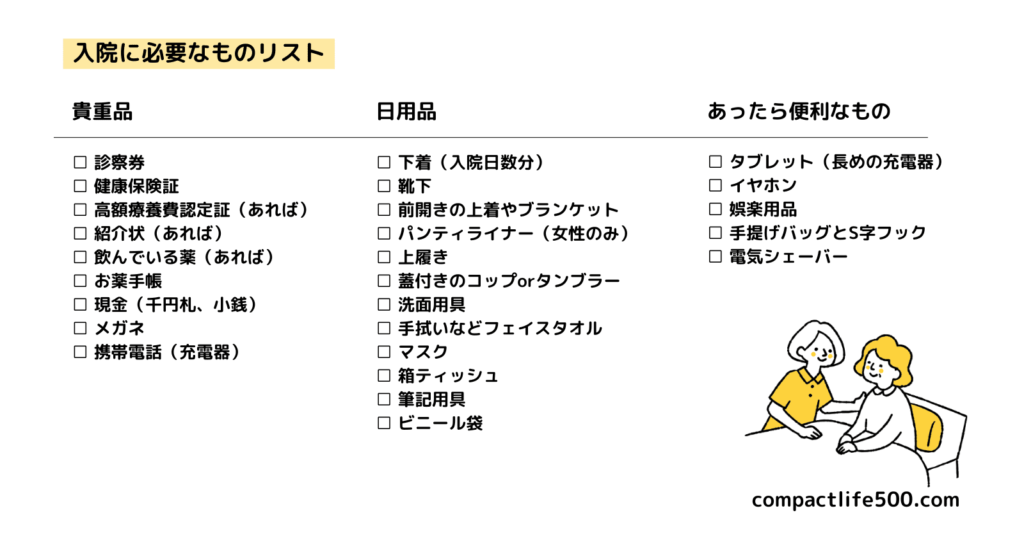

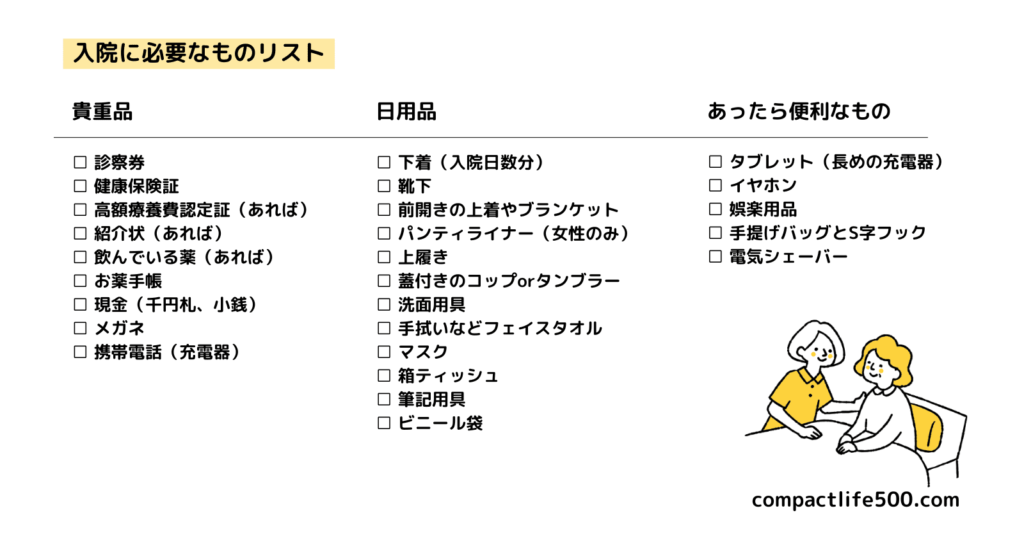

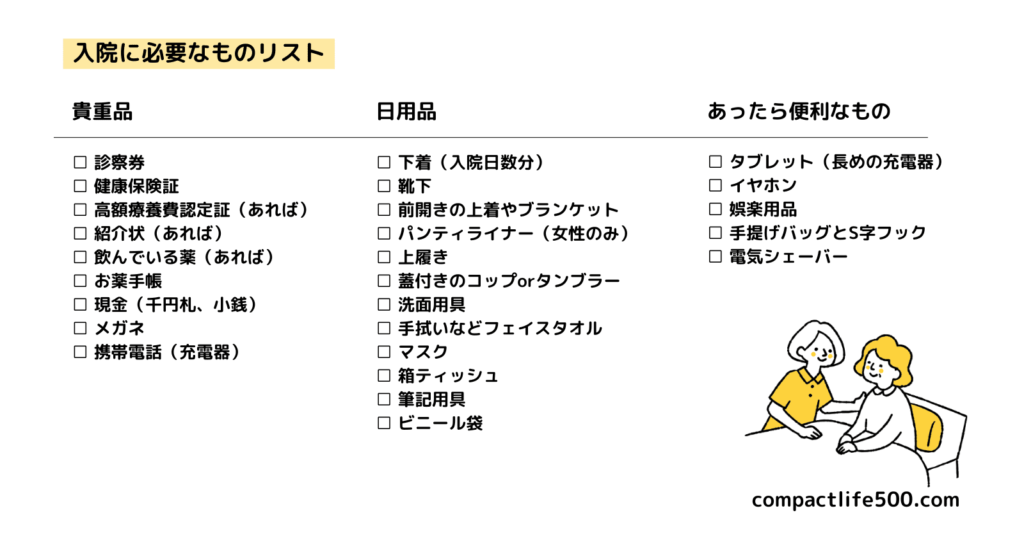

【一覧表】女性の入院時にあってよかったものリストはこれ!

準備の際にご活用ください

病院の環境について

病院というところは、コンクリートの建物で機密性が高く、乾燥しています。

飛行機やホテルのように朝起きると乾燥で唇パリパリです。

また、コロナは完全に無くなったわけではありませんので、面会が制限されている病院もあります。

荷物の受け渡しだけしてくれる、1日決まった時間だけ会える(平日のみ)など病院によってルールが違いますので、気軽に会いに行けるとは思わない方が良いです。

洗濯物のやりとりも自由ではないので、タオル類とパジャマはレンタルサービスがあるので利用すると家族は少し楽になります。

義母の病院では1日500円でタオル1枚とパジャマが借りれました。

もちろんレンタル料は実費を請求されます。

これらの条件を踏まえて、必ず必要なものとあったら便利なものをリスト化しました。

女性が入院時にあってよかったものリスト

たくさんあるので、貴重品と日用品に分けました。

貴重品

- 診察券

- 健康保険証

- 紹介状(あれば)

- 高額療養費認定証(あれば)

- 飲んでいる薬(あれば)

- お薬手帳

- 現金(1000円札、小銭)

- メガネ

- 携帯電話(充電器)

現金はテレビカードを買ったり、自動販売機や洗濯機で使います。

大体テレビカードは千円札で洗濯機は100円玉が必要です。

両替などしてもらえなかったり、長財布だとベッド横の金庫に入らない場合があるので、病衣のポケットにスッと入るサイズのお財布や小銭入れだと便利です。

病室はいろいろな人が出入りするので、盗難被害けっこうあります。

気をつけてくださいね。

あらかじめ入院がわかっている時は、クレジットカードや貴金属など貴重品は自宅に置いておくほうが安心です。

日用品

- 下着(入院日数分)

- 靴下

- 前開きの上着

- パンティライナー

- 上履き

- 蓋付きのコップまたはタンブラー

- 洗面用具

- 手拭いなど速乾性のフェイスタオル

- マスク

- 箱ティッシュ

- 筆記用具

- ビニール袋

下着

面会ができない場合、荷物の受け渡し家族に洗濯をお願いできないと思って、多めに用意した方が良さそうです。

病院ですので、上下ともに締め付けない楽なものを選ぶと良いと思います。

また、トップスはワイヤーのないカップ付きキャミソールが、そのままレントゲンが取れたり検査時に便利です。

私は、防災用品としてもこちらの下着を準備しています。

靴下

意外と忘れがちなのが靴下です。

空調はエアコンなので、足元が冷えるのです。

特に女性は夏でもあったほうがいいです!

厚手の少しフワフワした足首までしっかり覆ってくれるものを選ぶと安心ですね。

義母から購入してきて欲しい連絡がありました

前開きの上着やブランケット

病衣は薄いものが多いですから、前開きの上着はあった方がいいです。

検査などで着脱が増えることを考えると前開き、そのまま横になることも考えるとフードのないものがオススメです。

前開きでフードなしがポイントです!

あとは、ズボンもペラペラなので、座っていると寒いと訴える人も多いです。

ブランケットなどあると便利です。

大判ストールならカーディガンとブランケット両方の機能があって便利です!

パンティライナー

入院中は、入浴できる機会は限られてしまいます。

毎日下着が交換できるかもわからないので、私は用意しています。

ウォシュレットとパンティライナーで少しでもすっきり過ごしたいです。

同じ理由で、震災用の準備としてもストックしています。

上履き

入院する方の身体能力と病状にもよりますが、できれば紐靴ではなく、屈まなくても履ける踵のある靴が便利です。

具合が悪かったり、お腹に傷があるときに前屈みになると、気分が悪くなったりします。

そのため、手を使わなくてもサクッと履けるムーンスターの上履きは便利です。

私は小学校へ行くときにムーンスターの黒上履きを使っています

スリッパだと点滴棒を押しながら歩いたりするときに歩きにくかったり、体調が悪いと転倒のリスクが高くなるので注意が必要です。

入院後、リハビリを行う予定のある方は、特に靴の用意をお願いします。

踵のある靴でないと安全に行うことができません。

別に新品である必要はないので、お家に適当な靴があればそちらで大丈夫です。

病院の売店でもあゆみは売っています

蓋付きコップまたはタンブラー

病院では、食事の前にお茶を配ってくれます。

そのほかの時間は、自分で用意したものを飲むのですが、状態によっては買いに行くことができないことも考えられるので、私は大きめのタンブラーに多めに入れてもらうことをオススメします。

私が勤務していた病院では、看護助手さんが朝・昼・晩に丁寧にお茶を入れ替えてくれました。

ただ、起き上がれない場合は、ストローがさせる蓋付きのコップなどが必要になります。

洗面道具と手拭い

入浴は1週間に2回程度です。

シャンプーリンス・歯磨きセット(小さなコップも)・基礎化粧品・ブラシなどを用意しておくと良いと思います。

私はタッパーに入れた固形石鹸を用意しています。

キッチン用の石鹸は石鹸成分のみなので、洗顔フォーム・ボディーソープ・洗濯洗剤の代わりになります。

また、下着など小さいものは石鹸で手洗いして、夜ベッド柵に掛けておけば乾燥しているので、一晩で乾きます。

タオルはレンタルしますが、少し手や顔を拭きたい時のために手拭いを用意しています。

手拭いも、タオルの役目もしますし、寒い時は首に巻けます。

そして、汚れたら石鹸で軽く洗ってベッド柵に干せば次使いたいときには乾いています。

昔、100歳の男性患者さんがいつも手拭いを持ち歩いているのを見て、私も使い始めました。

あと、忘れがちですが、リップクリームはあると便利です。

病院は気密性が高く、1年中乾燥しています。

女性の入院中にあったらよかった便利なものリスト

タブレット

入院中は体調さえ良くなれば、時間を持て余してしまうことが多いです。

私はテレビは見ないので、タブレットを持ち込んで、U-nextで動画を見ます。

韓国ドラマの沼にハマって3年が経ちますが、未だ飽きずに見続けています。

特にU-nextは作品数が桁違いですし、1契約で、3つの子アカウントを作ることができるので、家族全員で同時に別の作品を観ることもできますし、履歴などのプライバシーはお互いに守られます。

これが便利なので、お値段は高めですが、うちはU-nextを選んでいます。

↓作品が豊富なので、入院中も飽きません

無料トライアル実施中!<U-NEXT>

1000円のテレビカード買うより、こっちの方が絶対お得です!

あと、長めの充電器と立てかけるものがあれば完璧です!

動画見る人は、格安simも忘れずに

もちろん、動画をタブレットで見るには通信契約が必要です。

私のタブレットはsimを入れられないタイプですので、スマホとデザリングして見ています。

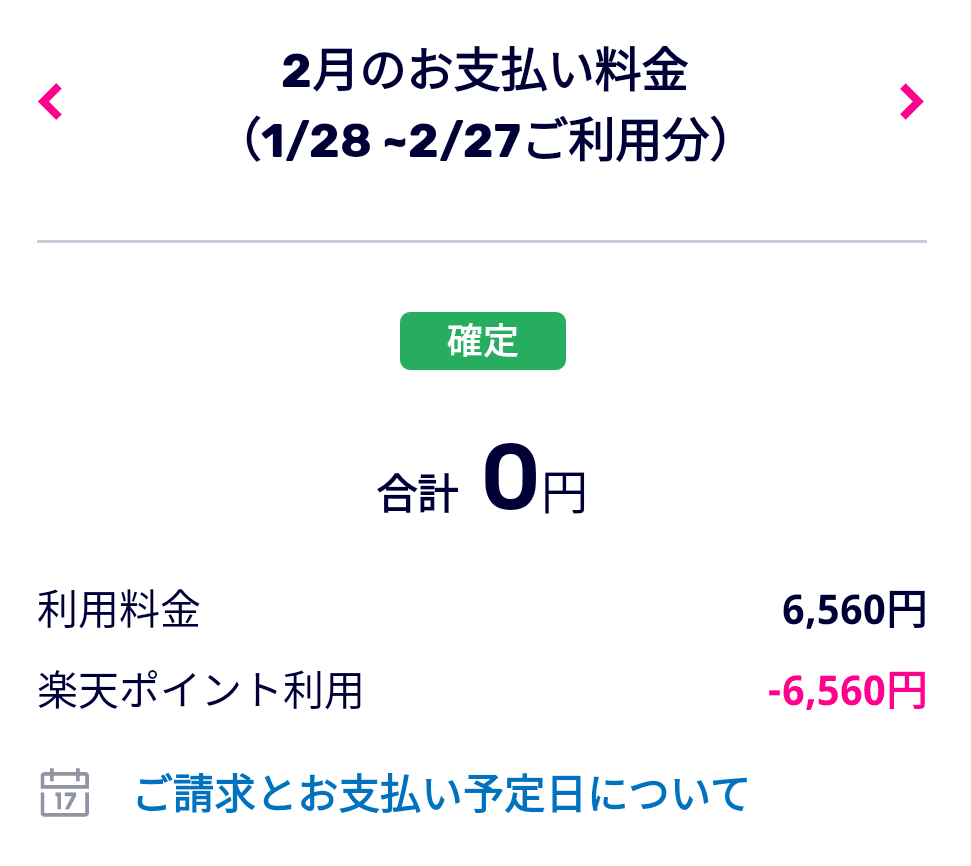

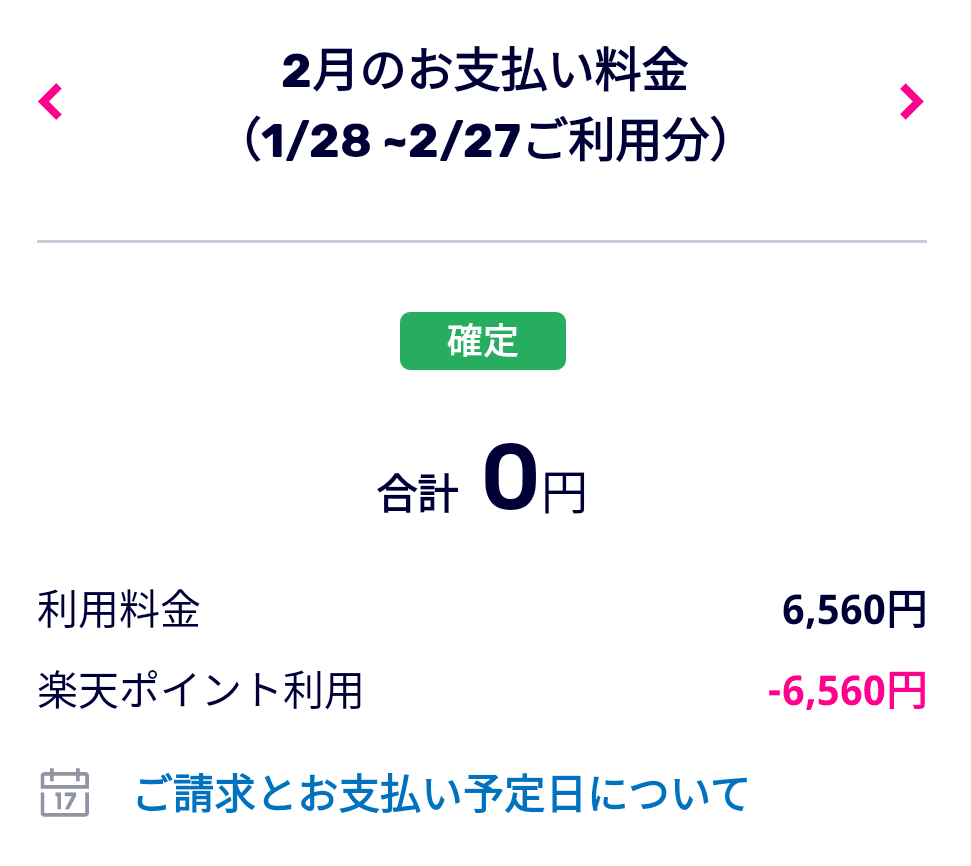

2021年2月から楽天モバイル使用中

| 3GBまで | 税込1,078円 |

| 20GBまで | 税込2,181円 |

| 20GB以上無制限 | 税込3,278円 |

使用量で料金が変わるので、自宅にいることが多い月は1,078円で済み、入院などで動画を沢山観た時は3,278円!

しかも、楽天のアプリを使用すれば国内通話料無料で楽天ポイントで料金を支払うこともできます。

そして、私が便利に感じているのは留守番電話やショートメールも無料で使えるところです。

関東に住んでいる私は生活圏の中で圏外になることは無くなりました。

楽天モバイルは、楽天スーパーポイントが貯まる!使える!

イヤホン

病室ではテレビを見るにも、タブレットで音楽を聴くにもイヤホンが必須です。

テレビのイヤホンジャックに刺すタイプが必要であれば、100円均一にも売っています。

寝っ転がってテレビを観ることもあると思うので、コードは長めがおすすめです。

一つカバンに入れておくと便利かもしれません。

私は、スマホもタブレットもワイヤレスイヤホンをBluetoothで繋いで使っています。

音楽よりドラマを見るので、音質に強いこだわりがなければこの程度のイヤホンでも十分に快適に過ごせます。

無くしても買い直せるお値段のものが安心

はっきり言って、ワイヤレスに慣れたら、有線は使えない…

娯楽用品

私はタブレットとスマホで全ての娯楽を楽しめますが、その他の娯楽が良い人は何か用意しておくといいです。

義母は、間違い探しの雑誌を買ってきてほしいと連絡がありました。

入院している方へお見舞いの差し入れは、数独や間違い探しのようなゲーム雑誌が喜ばれるかもしれません。

スマホやタブレットだと目が疲れる人も、kindleだと疲れずに本が読めます。

軽くて小さいので、本を持って行くより楽で、何冊も読めますね!

小説などが好きな人にはこれがおすすめです。

kindle使うと老眼が始まった私の目でも見やすい!

雑誌が好きな人には

雑誌が好きな人には、楽天マガジンがおすすめ!

私も使っていますが、月額418円(税込)で700誌以上読み放題です。

ファッション誌や経済誌、韓流の雑誌など買うほどではないけど、興味ある分野の雑誌が読み放題です。

私は最初、通っている美容院で導入されていて使ってのですが、雑誌の種類も使いやすさも文句なしです。

しかも、これも楽天ポイントが使えるので、手出しなしなんてこともあり。

小さなカバンとS字フック

筆記用具やスマホ・イヤホンなど必要なものをまとめておくと、ベッドの周りがすっきりします。

検査などに呼ばれた時も、さっと大切なものを入れていけるといいですね。

ベッドの柵に小さなカバンなどを引っ掛けて置けるので、1つあると重宝します。

点滴棒や車椅子を使う場合もS字フックがあると荷物を引っ掛けられるので、手が空いて安全に移動できます。

電動カミソリ

意外と気になるのが、顔のムダ毛。

産毛って、脱毛してもしつこく生えてくるんです。

3日ぐらいなら大丈夫ですが、1週間も入院するとなるとねぇ…

病院はいろいろな人がいるので、カミソリなど持ち込めません。

だから男性も電気シェーバーを持ってきます。

このパナソニックのフェイスシェーバーならコンパクトでポーチにも入り、トイレでコソコソっとムダ毛処理なんてこともできますね!

私は眉毛もボサボサになるのでこの電気シェーバーは必須です

女性が入院時に家族に伝えておくこと

家族に伝えておいた方がいいこと

- 入院グッズの場所

- 現金の場所

- 通帳・印鑑などの場所

特に現金は病院に預かり金として払ったりします。

ある程度のまとまった額(10〜20万円)が必要になるので、どこにあるか伝えておいた方がお互いに焦らなくていいと思います。

私は、家には最低限の現金しか置いてないので、お互いの普段使っている口座に予備費を入れておくようにしています。

どちらかだけがお金を管理している家庭は注意が必要だと思います。

義父もお金どこだーと聞いていました。

女性の入院時に必要なものとあったらよかったものリストでした

防災や入院など突然起こるものは、準備をしておくと不安はだいぶ和らぎます。

特に家庭の主婦が入院するのは家族にとっても大きな不安となるため、しっかりと準備しておきたいですね。

理学療法士の立場で考えた靴の選び方と子どもに草履を導入している話もありますので、お時間があれば覗いて見てください。

最後まで、読んでいただきありがとうございます。

お時間がありました、こちらの記事もどうぞ!